三重県中北部で、鈴鹿峠を境に滋賀県甲賀市と接し半分以上が山林の亀山市は、1954年(昭和29年)に鈴鹿郡亀山町と4村との合併で発足した旧・亀山市が、2005年(平成17年)に鈴鹿郡関町と合併して現市となりました。江戸時代は伊勢亀山藩の城下町であり、東海道五十三次46番目の宿場町・亀山宿、47番目の宿場町・関宿があった場所。地名由来には、皇大神宮(伊勢神宮内宮)遷幸地で弟橘媛(日本武尊后)生誕地の忍山(おしやま)が神遷座の神山転じて亀山と呼ばれ、隣地の若山に築いた城が亀山城と称されたからとの説や亀関連各説(亀甲形丘陵・神亀・石亀など)等の諸説があります。蝋燭(カメヤマローソク)・関の桶・茶などの特産品や各種銘菓・亀山みそ焼き饂飩等の名物があり、市内には老舗の和菓子店・食品店などが残っています。

寛永年間創業、忍者の末裔考案のお菓子・関の戸を製造販売する 深川屋

関駅から徒歩8分ほど、亀山駅から車で15分ほどの場所にある 深川屋。寛永年間(1624年~1645年)に、忍者の末裔とされる服部伊予保重氏によって創業された和菓子店です。創業当時からの銘菓・関の戸は東海道を通行する大名に愛され、光格上皇時代には御室御所の御用達菓子司となった歴史あるお菓子です。

という深川屋さんから関の戸をお取り寄せしました。

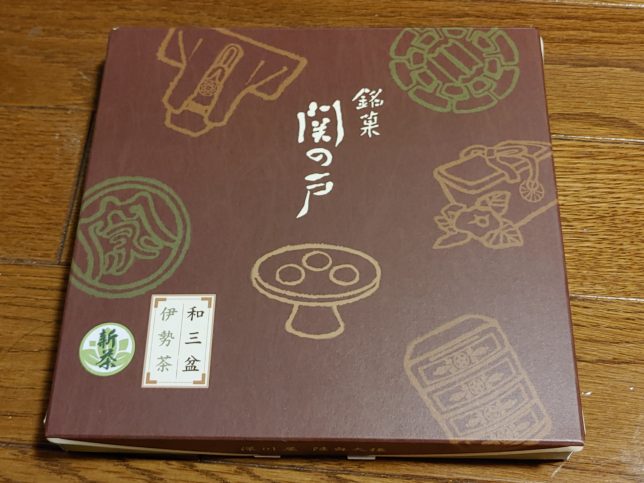

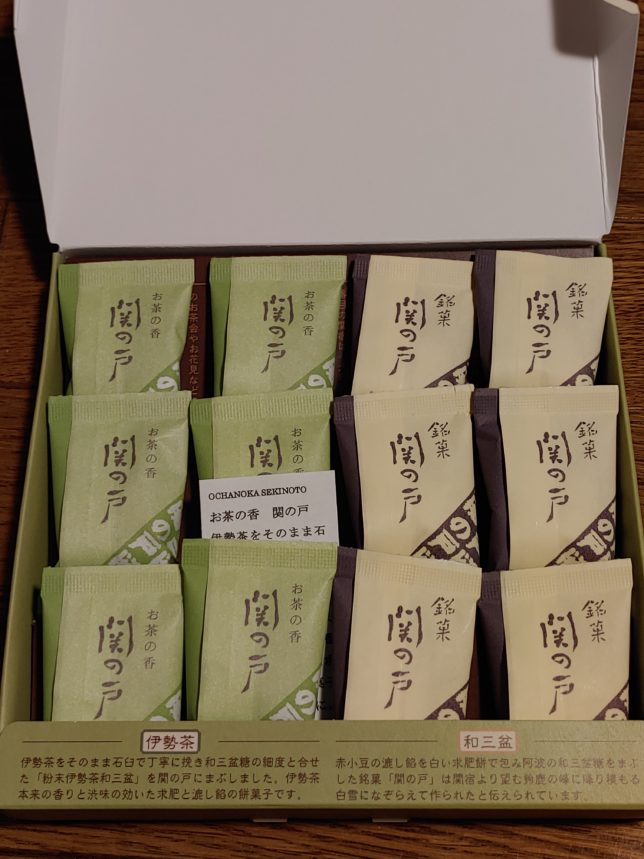

関の戸は300年以上もの間、白色の和三盆味(発売当初は唐三盆を利用)の一種類しかなかったのですが、2014年(平成26年)から「お茶の香 関の戸」という伊勢茶味も新しく発表されています。300年ぶりの新商品って凄いですよね。左が伊勢茶、右が和三盆バージョンです。

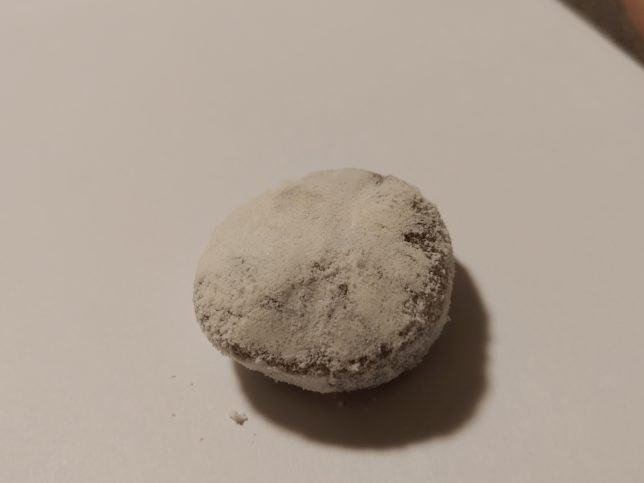

まずは創業当時からの味、和三盆の関の戸です。

全然上手く撮れていませんが、こちらが関の戸です。こし餡を求肥皮で包み、その上から和三盆がまぶされています。とっても柔らかい食感に上品な甘さ。生菓子みたいな美味しさ。これで常温で15日持つそうです。保存技術がない時代に、この食感と味はすごい。

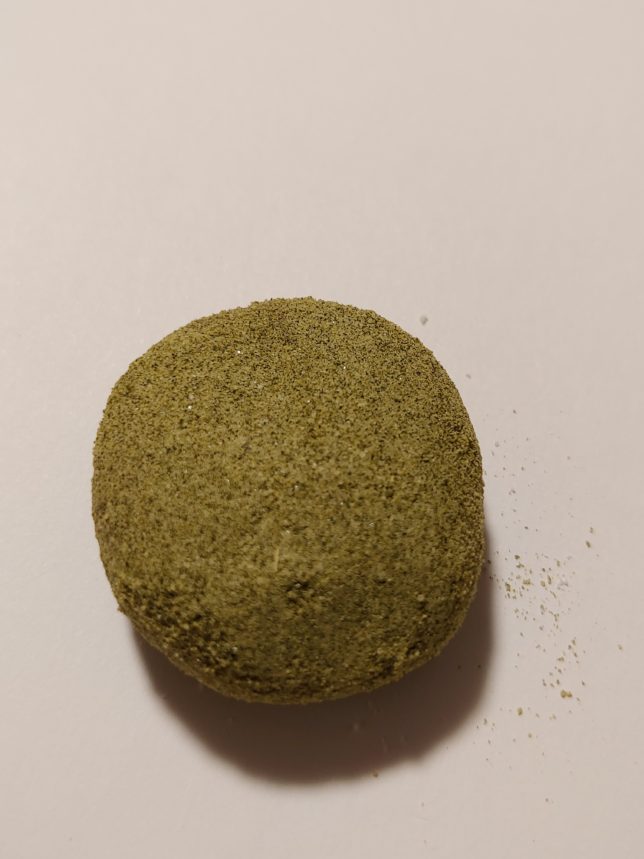

パッケージ撮り忘れましたが、伊勢茶の中身はこんな感じです。柔らかさはそのままに、甘さの後にやってくるお茶の苦味がとっても良い。一気に現代的なお菓子になった感じ。

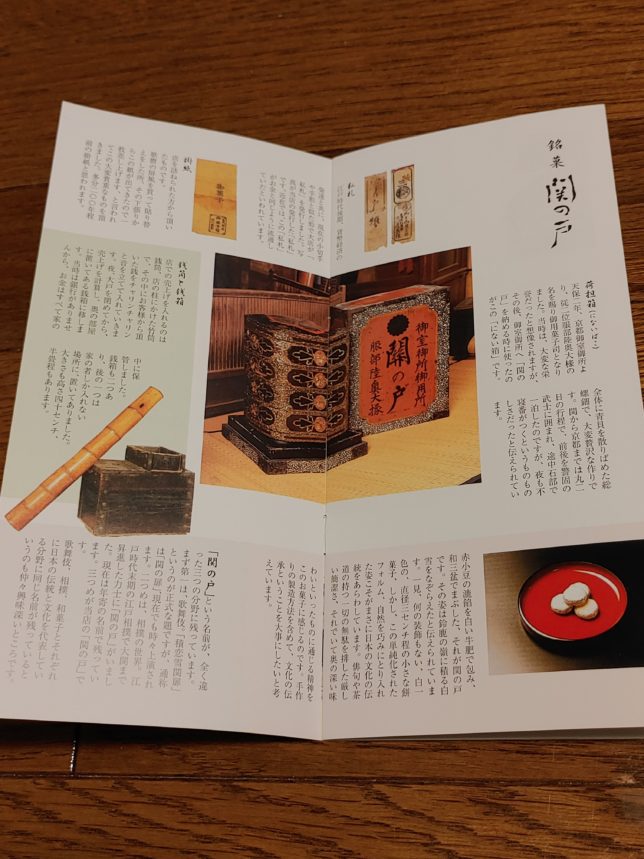

パンフレットも入っていました。

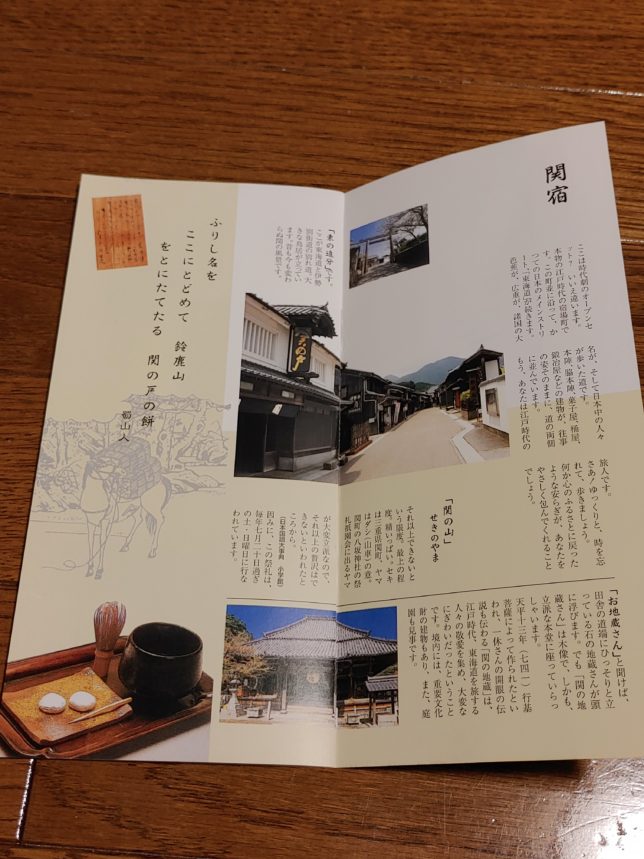

中身は読み物として楽しい情報がたくさん載っていました。こちらのページは関宿のお話。

中身は読み物として楽しい情報がたくさん載っていました。こちらのページは関宿のお話。

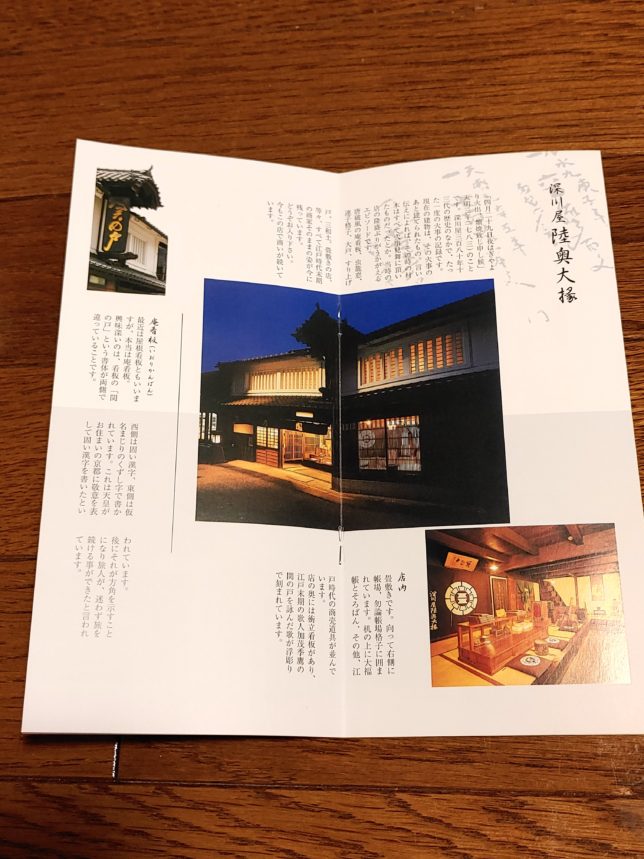

江戸時代に建てられた建物を使っている深川屋さんは、その外観の素晴らしさでも知られているんです。今の建物は、1783年(天明3年)の火事の後に建てられたものだそうです。

江戸時代に建てられた建物を使っている深川屋さんは、その外観の素晴らしさでも知られているんです。今の建物は、1783年(天明3年)の火事の後に建てられたものだそうです。 こちらのページは関の戸のお話。京都御所には写真の「にない箱」に入れて運んでいたそうですよ。実物見てみたいなぁ。

こちらのページは関の戸のお話。京都御所には写真の「にない箱」に入れて運んでいたそうですよ。実物見てみたいなぁ。

関の戸はずっと食べて見たかったお菓子で、実家から行けない距離でないので、次の帰省こそ行くぞ!と思っていたんです。が、コロナで1年以上帰れていないので、お取り寄せしちゃいました。300年以上前からこんな美味しいお菓子があるのか!とちょっと感動しました。次は建物見て感動したいので、お店に行きたい!ちなみにオンラインではこちらのお店から購入できます。代引きのみの受付でした(21年3月現在)。

——-深川屋 基本情報———-

〇創業年 寛永年間(1624年~1645年)創業

〇営業時間

・9:30 ~ 18:00(出来上がりから売り切れまで)

※木曜日定休日 (祝日は営業)

〇住所

三重県亀山市関町中町387

(公式サイト)⇒ 東海道関宿銘菓 関の戸|深川屋